Vitruvio e il De Architectura

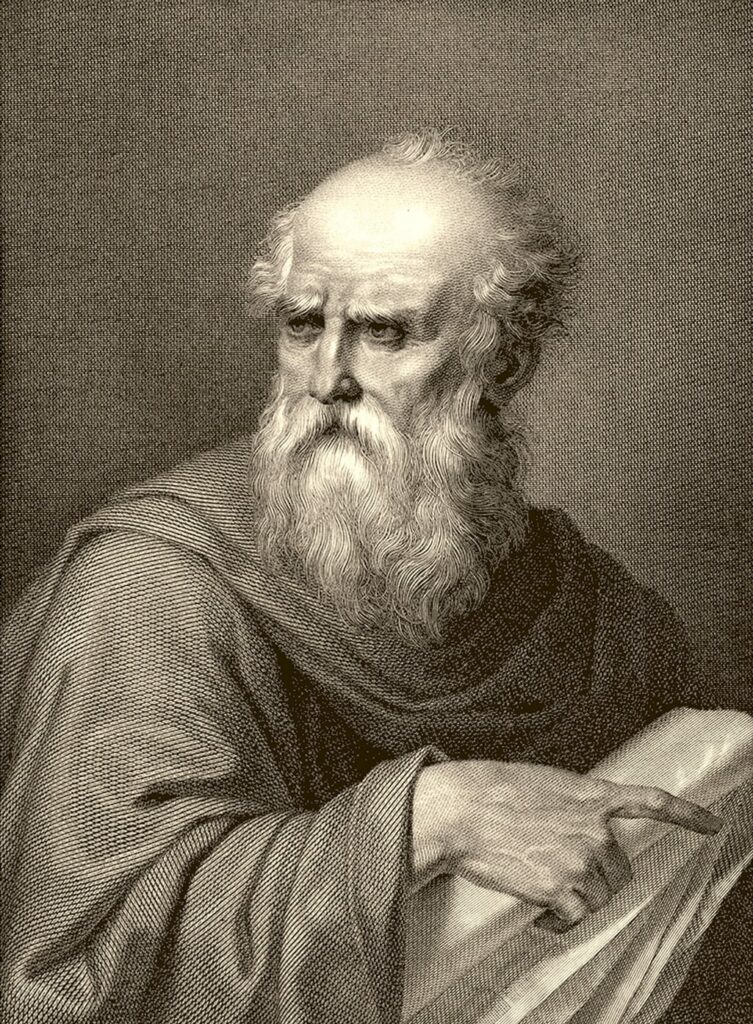

Dell’uomo Marco Vitruvio Pollione, vissuto tra 80 e 20 a.C, sappiamo ben poco, dal momento che solo nove menzioni sono conservate nella tradizione antica (Plinio il Vecchio, Frontino, Faventino, Serviliano, Sidonio Apollinare), mentre alcune informazioni è possibile ricavarle da preziose confidenze autobiografiche disseminate nelle prefazioni dei dieci libri della sua opera, il De Architectura.

Attraverso questi scarsi indizi è possibile ricostruire almeno in parte il quadro professionale e sociale entro cui si inserisce Vitruvio, mentre resta fallibile ogni pretesa di descriverne in modo esaustivo la personalità. Studi recenti, corroborati dalla sagace analisi di Pierre Gros, hanno mostrato come molto probabilmente egli dovesse appartenere all’ordo degli apparitores, una categoria socio-professionale costituita dai collaboratori dei magistrati romani, specialisti di vario tipo, che fungevano da tramiti e referenti indispensabili nella realizzazione di opere e per lo svolgimento delle funzioni amministrative; costoro erano perciò tenuti in grande considerazione, sia dal popolo, che dalla gerarchia politica. In base alle competenze che mostra di possedere, siamo indotti a ritenere cheVitruvio appartenesse, durante la maggior parte della sua carriera, a quella tipologia di apparitores definiti scribae armamentarii, le cui funzioni erano principalmente di tipo militare, come quelle affidate a lui e a tre colleghi negli eserciti di Cesare ( I, praef., 2).

Grazie al cenno autobiografico contenuto nella prefazione al primo libro del De Architectura possiamo riassumere le principali tappe della carriera di Vitruvio, la cui attività ebbe inizio sotto Cesare, presso il quale fu responsabile delle macchine belliche, per proseguire durante il secondo triumvirato al servizio di Ottaviano, fino al ritiro nei primi anni del principato.

L’interessamento della sorella dell’imperatore, Ottavia, fece sì che dopo il ritiro gli fosse mantenuto il salario, a titolo di pensione dopo la cessazione dell’attività ( I, praef., 2).

Egli non svolse tutta la sua attività come specialista del settore militare, ma, a quanto riferisce Frontino, assunse a Roma, probabilmente al servizio di Agrippa, delle responsabilità nell’amministrazione delle acque (Frontin. Aq., 25, 1e 2), attività in cui fu probabilmente occupato per qualche anno, a partire dal 33 a.C.

Anche l’aver curato (“curavi”) la costruzione della Basilica di Fano rientra pienamente nel quadro sociale degli apparitores, che potevano, alla fine del loro servizio, fare carriere municipali: è dunque probabile che Vitruvio occupasse, nella Colonia Iulia Fanestris, una posizione di responsabilità.

“Il poco che intravediamo delle sue origini sociali concorda senza difficoltà con la ricostruzione di questo percorso: sulla base della testimonianza di 6, praef., 4-5,Vitruvio avrebbe ricevuto dai suoi genitori e dai suoi maestri (“parentum cura et praeceptorum doctrina”) una buona educazione, che tradisce una volontà di promozione sociale e un profondo rispetto dei valori tradizionali; abbiamo qui il ritratto di una piccola borghesia dei municipi e delle colonie dell’Italia centrale e settentrionale, talvolta romanizzata da poco, che costituì, durante gli ultimi decenni della repubblica un vasto vivaio di talenti e fornì allo Stato romano i suoi più fedeli funzionari e alcuni degli spiriti migliori.

L’accesso all’ordo degli apparitores doveva rappresentare, in tale ambiente,una realizzazione piena, tanto dal punto di vista professionale, quanto dal punto di vista dell’integrazione socio-culturale” ( P. Gros,Vitruvio e il suo tempo, in Vitruvio, De Architectura, ed. Einaudi 1997).

Non sappiamo nulla di certo sulle sue origini. Alcuni lo vorrebbero proveniente da Roma, altri da Formia o, più in generale, dall’area campana.

Secondo altri studiosi, anche in relazione all’incarico nella Colonia Julia Fanestris relativo alla Basilica, non è da escludere l’individuazione, proprio nella odierna Fano, della sua città natale.

–

Il “De Architectura libri decem” è l’opera letteraria enciclopedica che ha consegnato Vitruvio a perenne memoria.

La sua redazione definitiva occupò probabilmente gli ultimi anni della carriera professionale di Vitruvio, tra la fine del secondo triumvirato e i primissimi anni del principato, all’incirca tra il 35 e il 25 a.C. L’intera cronologia della composizione dell’opera appare però molto complessa e al suo interno va considerata la lunga fase preparatoria (appartenente al periodo repubblicano), di accumulo di esperienze e conoscenze teoriche, la compilazione di schede, ecc., e, probabilmente, il susseguirsi di almeno due fasi redazionali (benché numerose cesure, più o meno evidenti, facciano pensare ad una redazione alquanto caotica, costituita da supplementi o collages successivi). La discontinuità tematica esistente tra i primi sette libri dell’aedificatio e i libri VIII, IX e X, infatti induce a ritenere alcuni studiosi (ma l’ipotesi non è unanimemente condivisa) che Vitruvio abbia in un primo momento concepito un’opera che trattava esclusivamente della costruzione di edifici pubblici e privati, per poi realizzare il corpus completo, che copriva l’insieme delle attività che alla sua epoca erano ancora di competenza dell’architetto.

Gli argomenti dei dieci libri, sempre introdotti da una prefazione, sono così ripartiti:

- Libro I. Definizione dell’architettura e dell’architetto; nozioni di urbanistica.

- Libro II. Evoluzione dell’umanità e nascita dell’edilizia; materiali, murature e tecniche edificatorie.

- Libro III. Templi; ordine ionico.

- Libro IV. Templi; evoluzione degli ordini greci; ordine dorico; tempio tuscanico; soluzioni ibride.

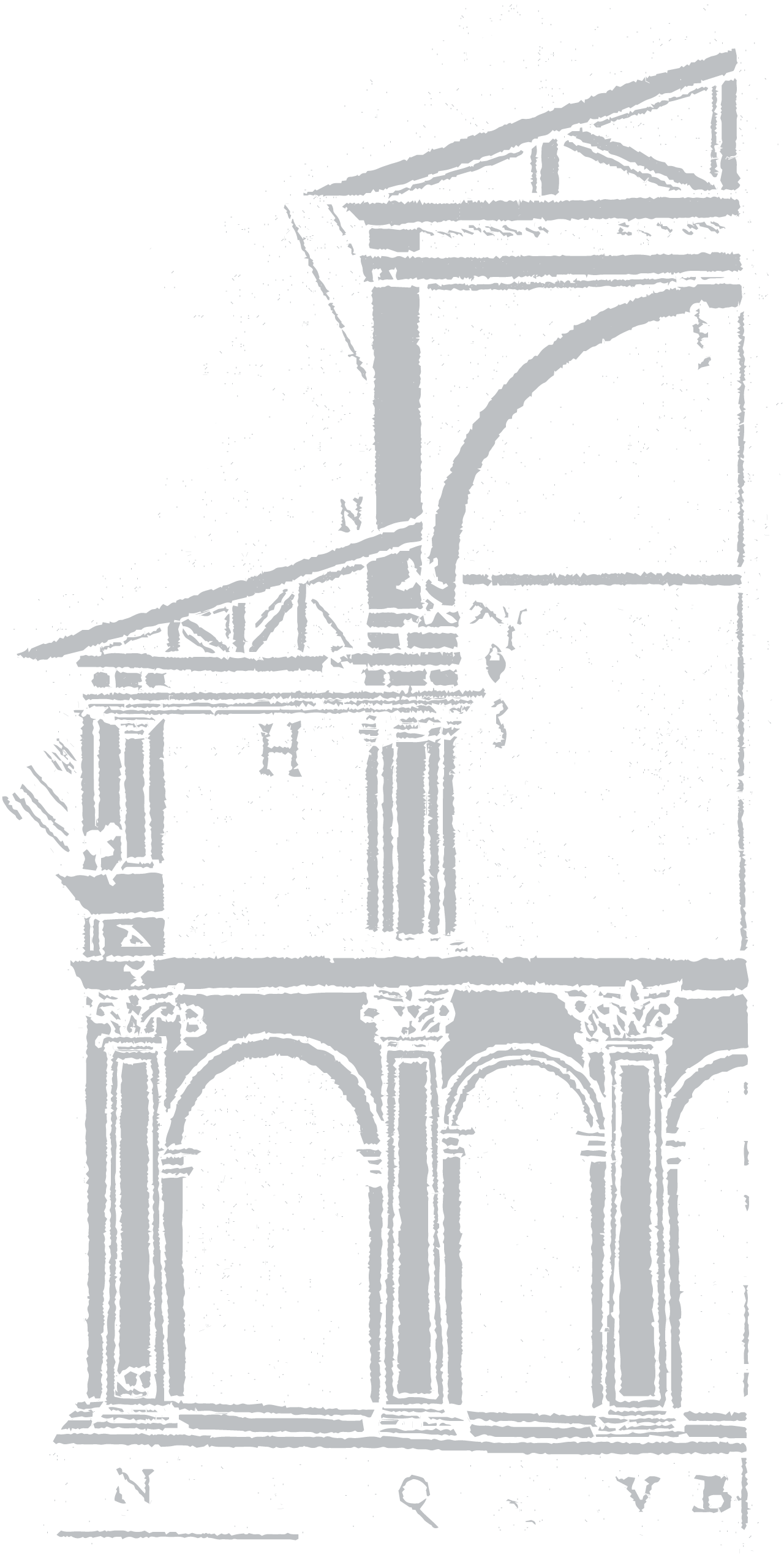

- Libro V. Edifici pubblici: foro, basilica, erario, carcere, curia; teatri; bagni e palestre; porti e murature sommerse.

- Libro VI. Edilizia privata (disposizione, misure, organizzazione, orientamento, tipologie).

- Libro VII. Edilizia privata: rifiniture (rivestimenti e decorazione).

- Libro VIII. Idraulica.

- Libro IX. Astronomia; astrologia e meteorologia; orologi solari e ad acqua.

- Libro X. Meccanica civile e militare.

Oggetto della trattazione è l’insieme dei saperi teorici e pratici acquisiti negli ultimi due secoli ellenistici nel campo dell’architettura e dell’ingegneria. Vitruvio si sente il rappresentante e il custode di una lunga tradizione, che ritiene ormai giunta al grado di perfezione, per cui avverte come una minaccia i segni dei rivolgimenti che stanno per investire l’architettura della prima età imperiale; attraverso la sistemazione e la codificazione dei saperi elaborati fino ad allora, egli intende salvare i risultati delle speculazioni e di quelle esperienze che le convalidarono, per metterle a disposizione dei responsabili politici e, in generale, dei notabili. Il suo senso del dovere lo spinge a creare un trattato il più completo possibile, in un momento in cui l’architettura è divenuta, più che mai, un programma di governo.

Nonostante alcuni limiti, spesso causati dalla tendenza all’eccessiva semplificazione, l’opera vitruviana non è solo una fonte per noi di preziosissime informazioni, ma resta indiscutibile il suo valore di originalità e di novità, almeno nel contesto romano, per cui l’autore non si accontenta più dei tradizionali schizzi e bozzetti per fornire un quadro normativo a coloro che dirigono i lavori edilizi, ma tenta di realizzare un’esposizione sistematica, un quadro normativo che soddisfi tutta la casistica. Il manoscritto originale prevedeva la presenza di alcune illustrazioni, andate perdute, la cui funzione tuttavia non era che secondaria, e cioè non si sostituivano al testo, se non in casi molto specifici in cui non era possibile chiarire con la parola le difficiles symmetriarum rationes (1, 1, 4) : “il passaggio dal grafismo alla scrittura è per Vitruvio uno dei mezzi – senza dubbio il principale – per far assurgere la praxis architettonica al livello di un’ars liberalis, ovvero di un’attività intellettuale che si basa su un corpus organico di conoscenze – doctrina o scientia– consapevole dei suoi precedenti storici e del proprio valore normativo”(P. Gros, Vitruvio e il suo tempo, in Vitruvio, De Architectura, ed. Einaudi 1997).

A causa dell’aspetto “utilitaristico” dell’opera, la trattazione è tesa a soddisfare le esigenze di completezza, brevità e accessibilità, mentre la prosa deve piegarsi alla creazione di un nuovo linguaggio tecnico. Infatti, quando Vitruvio comincia a scrivere il suo trattato, il linguaggio dell’architettura in pratica non esisteva. In passato notevoli critiche sono state mosse proprio al latino poco “letterario” adoperato dall’autore, neppure definibile un latino volgare, ma un cattivo latino, talvolta ritenuto specchio di una scarsa cultura letteraria. Oggi il mito del “cattivo latino” di Vitruvio è superato, anche se rimane la difficoltà di definire la misura linguistica e la cifra stilistica della sua scrittura; i recenti studi hanno altresì mostrato come la lingua del De Architectura, “capace di muoversi fra le categorie teoriche e gli esempi pratici, di esprimere concetti astratti e indicazioni concrete, contenga le premesse per il linguaggio dell’architettura moderna.” (da E. Romano, Fra astratto e concreto, in Vitruvio, De Architectura, ed. Einaudi 1997).

Il testo non ci è pervenuto nella sua trascrizione originaria ma sotto forma di numerosi manoscritti (codici) conservati in molte biblioteche europee. Al 1486 risale l’editio princeps, la prima edizione a stampa del De Architectura, curata a Roma per i tipi della Heralt. Da allora il testo vitruviano ha incontrato una straordinaria fortuna editoriale, potendo contare da allora quasi 200 edizioni. Edizioni rese preziose dai ricchissimi apparati grafici stimolati paradossalmente proprio dall’assenza dei pochi disegni originari che, probabilmente, dovevano corredare il testo. Tale imponente apparato grafico unitamente alla rilettura rinascimentale del testo vitruviano, magistralmente iconizzata nell’uomo vitruviano di Leonardo, ha costituito una delle più salde radici culturali del Rinascimento e di tutta la nostra Architettura e cultura classica.

A cura di Paolo Clini